4月12日、上智大学アジア文化研究所主催の<アジア研究セミナー>「東ティモールにおける先進的取り組みから考える環境問題・気候危機」に協力団体として参加しました。セミナーのゲストスピーカーは、APLAも長年活動を共にしてきているエゴ・レモスさん。会場には、東ティモール大使館の職員や東ティモールから留学中の若者たちも多数集まりました。

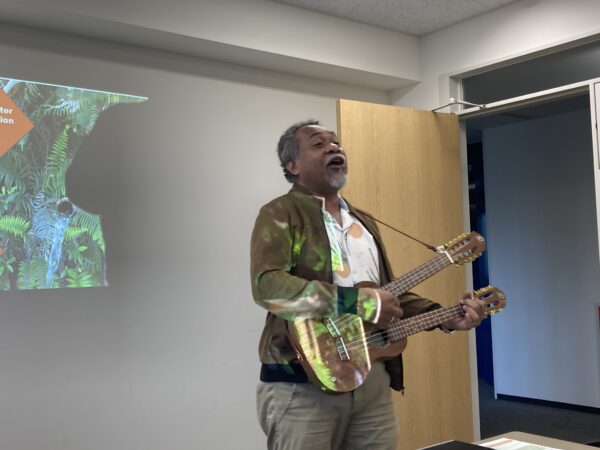

APLAの会員・サポーターの皆さまにとっては、すでにお馴染みかと思いますが、東ティモールの国民的歌手であり、環境活動家でもあるエゴ・レモスさんは、長年に渡って、東ティモール各地でのパーマカルチャーの普及、水源保全活動、若者・子どもたちへの実践型環境教育活動に取り組んできました。

お話の前にまずは一曲。今回日本に来て出会ったというダブルネックウクレレを使って、自身の代表曲であるTimor Loro Sa’eを熱唱したエゴさん。参加者のコーラスを引き出すのもお手のもので、場が一気に温まりました。

そして講演です。35歳以下が人口の70%を占める東ティモール。若者世代をエンパワーし、地域の持続可能な未来をつくっていく主体に育てていくための取り組みとして、2008年から2012年まで継続開催したパーマスカウト・キャンプ(パーマカルチャーとスカウトを融合させた学びの場)、その後2015年から現在まで続けているパーマユース・キャンプの報告がありました。これまでに延べ6500人もの若者たちが参加してきたという実績自体が素晴らしいものですが、質疑応答の中で明らかになったことは、2018年に実施された地方選挙で選出された村長や集落長の約20%がパーマ・スカウト・キャンプやパーマユース・キャンプの参加経験者だということ。エルメラ県レテフォホ郡のリアモリ集落でも、APLAが長く活動を共にしてきておりパーマユース・キャンプに最初は一参加者として、その後は運営スタッフとしての参加を重ねてきたマルコスさんが集落長に選ばれて活躍しており、そうした若い世代が東ティモール全国各地に生まれているということに心強さを感じます。

エゴさんからは、東ティモール各地で深刻化している水の問題についても語られました。主権回復後、様々な国際機関による援助で巨大な貯水タンクやパイプが設置されたケースもありますが、元になる水源が枯れかけているという課題が各地で起きていることに対して、住民自身が地域に根付いてきた慣習に敬意を払い、地形や生態系を把握して水源を復活させる活動に力を入れてきたエゴさん。APLAも2013年からエゴさんや仲間たちとともにエルメラ県内の複数箇所で水源保全活動に取り組んできました(詳細は、YouTube「東ティモール・エルメラ県における水源保全活動(日本語字幕ver.)」をご覧ください)。「豚が鼻で土を掘ってできた窪みを、今度は水牛が歩きまわって踏み固めることで自然と小さな溜池ができる」という自然の仕組みからの気づきがベースにあるとの説明には会場からも感嘆の声が。乾季雨季がはっきりわかれ、雨季には毎日のように降り注ぐ強い雨が表土を侵食・流していってしまう現象を食い止めるため、水の流れをゆっくりにすることが重要だ、とエゴさん。水源の上方に溜池をつくることで、雨季に降る雨が地面に浸透し、地中で循環し、水源から水が湧き出てくる、という自然の摂理に沿った形での水源保全活動には、大きな重機は必要ありません。キャンプに参加した多くの若者たちが自分の村に帰って、仲間たちと地域の水源を守るために動き始めていることも貢献し、東ティモール全土で700以上の水源が復活したといいます。

さらに昨今、気候変動対策の一環で様々な植樹プロジェクトがおこなわれていることの弊害についても説明がありました。植える木の種類によっては、地中の水分をすべて吸収してしまう悪影響の方が大きい場合があり、東ティモールでもそういったケースが散見されているとのこと。エゴさんたちが植樹活動をする場合には、「二酸化炭素の吸収」という目的だけでは不十分で、必ず複数の機能・効果があることを確かめるように地域住民に説明をしているそうです。たとえば、食料を供給してくれる木(果樹など)、煮炊きの燃料になる木、野生動物に住処を提供する木、土壌の保水につながる木、土壌改良につながる木…などです。このような多目的の植樹や水源保全活動について、「Kuda Bee(水を植える)」と表現して、普及していることも印象的でした。

2025年10月には、国際パーマユース・コンバージェンス(IPYC2025)と題して、世界各地の若者が東ティモールに集合し、パーマカルチャーの知識や実践を共有し、国際的なネットワークを築くための大きなイベントを企画しています。APLAとしては、これまで同様にエルメラ県の若者がこのイベントに参加する支援をおこなうほか、同じティモール島の西側・西ティモールの若者たちの参加を通じた東西ティモールの交流を予定しています。エゴさんによれば、日本からも20名ほどの参加があるのではないか、とのこと。関心のある方は、ぜひIPYC2025のウェブサイト(英語のみ)をご覧になってみてください。

2025年10月には、国際パーマユース・コンバージェンス(IPYC2025)と題して、世界各地の若者が東ティモールに集合し、パーマカルチャーの知識や実践を共有し、国際的なネットワークを築くための大きなイベントを企画しています。APLAとしては、これまで同様にエルメラ県の若者がこのイベントに参加する支援をおこなうほか、同じティモール島の西側・西ティモールの若者たちの参加を通じた東西ティモールの交流を予定しています。エゴさんによれば、日本からも20名ほどの参加があるのではないか、とのこと。関心のある方は、ぜひIPYC2025のウェブサイト(英語のみ)をご覧になってみてください。

報告:野川未央(のがわ・みお/APLA事務局)

![コーヒー飲みくらべ アジア&南米セット(ナチュラレッサ&東ティモール)【送料込み】[2550円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/nomikurabe_org_et.jpg)

![コーヒー飲みくらべ マイルドセット(ブレンド&東ティモール)【送料込み】[2480円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/nomikurabe_ble_et.jpg)

![生豆 東ティモール[340円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/easttimor_beans1.png)

![コーヒー飲みくらべ 味しっかりめセット(東ティモール&ルワンダ)【送料込み】[2380円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/nomikurabe_et_rwa.jpg)

![コーヒー飲みくらべ APLA SHOP人気セット(東ティモール&ペルー)【送料込み】[2730円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/nomikurabe_et_per.jpg)

![『ハリーナ』最新号 【クリックポスト可】[300円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/halina54_cover.png)

![コーヒー飲みくらべセット(アジアのコーヒーセット)【送料込み】[2730円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/nomikurabe_asian.jpg)

![アジアのリキッドコーヒー東ティモール・ラオス(12本入り)【送料無料/倉庫直送】[8346円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/liquid_asia2.png)

![アジアのコーヒー 東ティモール(20袋入り)【送料無料/倉庫直送】[22777円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/coffee_timor_case.png)

![アジア&ペルーのリキッドコーヒー (各6本入)【送料無料/倉庫直送】[8704円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/liquid.png)

![アジアのコーヒー 東ティモール[1199円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/coffee_timor_s.png)

![旅するシェフと作った!ぽこぽこバナナカレー (4パック入り)【送料込み】[2020円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/bnn_pococurry1.jpg)

![コーヒー飲みくらべ 南米セット(ナチュラレッサ&ブレンド)【送料込み】[2450円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/nomikurabe_ble_org.jpg)

![【セール】チョコラ デ パプア タブレット オーレ&ビター食べくらべセット[1640円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/cco_01_tablet100set.png)

![【10%オフ】クラフトチョコレート カカオキタパプア ミルクココナッツ[1093円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/craft_coco.png)

![【10%オフ】みんなでつくるコーヒー豆チョコレート[642円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/coffeebeans_choco1.png)