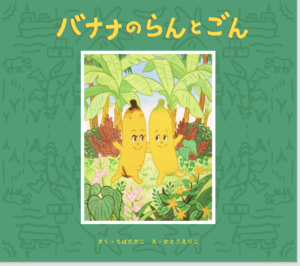

2月2日に開催した絵本のおひろめ会の中で、制作者によるトークをおこないました。

登壇者:千葉貴子さん(文、編集担当)、鈴木大輔さん(ブックデザイン担当)、福島智子(APLA事務局)

*加藤えりこさん(絵の担当)は、当日の来場が難しかったため、事前にオンラインでインタビューしました。

苦労した点は?

加藤さん「バナナの実や葉の色味、傷の表し方、そしてだんだん熟していく過程での色の変化などを表現するのは大変でしたが、同時に楽しい部分でもありました」

加藤さん「バナナの実や葉の色味、傷の表し方、そしてだんだん熟していく過程での色の変化などを表現するのは大変でしたが、同時に楽しい部分でもありました」

福島「加藤さんと同じように、そういった点を伝える難しさがありました。細かい色の表現を言語化する難しさを経験しました。ただ、リアルさをそのまま絵本の世界で表現するのか、といえばそうでもなく、絵本は絵本の世界観や絵ならではの良さもあるので、両方のいいところを入れるのは、大変な点のひとつかと思います」

千葉さん「現実の世界と絵本の世界のバランスを取る苦労がありました。文をつくる過程では、産地の状況、流通の過程などを正確に表現しつつ、絵本ならではの語感の良い言葉にする点の難しさがありました」

鈴木さん「限られた予算の中でページ数を決めていかなくてはいけません。そのページ数の限界というか、それによって物語を削らなければならなかったり、また、らんとごんをどう見せていくかによって、仕掛けをどうするのか、全ページにわたって調整しながら制作していたので、そこが楽しいところでもあり、苦労したところでもありました。あとは、絵を担当した加藤さんからイラストが送られてきたのち、原画からデータにして印刷の版を作ります。そこで色味が変わったりしてしまい、それを調整するのに苦労が多かったです」

楽しかった・嬉しかった点は?

鈴木さん「そもそもバナナの背景をあまり知らなかったので、バナナが色々な人の手を介して届くこと、周りの環境の様子など、絵本を読むだけで理解できるし、資料ページも充実していて、絵本を一番初めに読める読者として楽しませてもらいました」

千葉さん「読者の対象が子どもということで、どれだけ平易にできるか、子どもに伝えるというのを真剣に考えたのが楽しかった点であり難しかった点です。5歳の娘がいるので、イメージができていたところもあって、子どもに絶対に伝えるものにしようと思って全編作りました。絵本が完成して読み聞かせした時に、物語は長いけれど、3歳くらいの子でもちゃんと最後まで聞いてくれて、らんとごんに愛着を持ってくれたんです。最初から狙いとしていた『バナナに感情移入してほしい』というところをしっかり受け取ってくれるのを見て、楽しかったというより、やりたかったことができた満足感を得ている最中です」

福島は「バランゴンバナナを子どもたちに伝えるツールとして絵本を作りたいと何年も思っていたので、できた時は本当に満足感でいっぱいでした」

キャラクター誕生のプロセスについて

加藤さん「対象がお子さん、小学校低学年向けだということで、シンプルでわかりやすく、温かみのあるキャラクターにしようと思いました。ただかわいいだけじゃなく、やわらかさ、元々持っている果物としての雰囲気がキャラクターに押し込めたらいいと考えました。主人公を2人にしようと決めた後で、バナナに手足をつけるのか、顔のパーツをどこまでどのように作っていくのか、打ち合わせを重ねる時期がありました。打ち合わせで出た意見などをまとめて、バナナが冒険するストーリなので、感情をしっかり表現できた方がいいと思い、表情で伝えられるような目鼻立ちにしました」

*そういった試行錯誤をお伝えできるように、トークの参加者の皆さんには、制作初期のラフ段階でのいくつかのパターンをお見せしました。

装丁のポイント

鈴木さん「表紙は、最初は、『ぐりとぐら』のようにキャラクターだけ大きく取り上げるのが全体のイメージとしてありましたが、キャラクター自体が冒険していくというよりは、キャラクターを含めてひとつの世界観、取り巻く世界を含めての物語なので、キャラクターも背景もイメージできるような、そして、冒険譚っぽいイメージの見た目の表紙にしました」

千葉さん「表紙と裏表紙にある模様について聞かせてください」

鈴木さん「絵本にツルツルしたカバーフィルムを貼ることになり、紙自体に質感がなくなってのっぺりとした印象になってしまうのを軽減したかったのと、さらに冒険譚っぽい感じを出すために、古代の壁画ではないけれど、言い伝えが絵になって残っているという感じにしたくて模様を入れました」

それぞれが思う見どころ

加藤さん「現地の植生をできるだけ表現しました。バナナ以外のココナッツやコーヒーなども産地の様子を表しているし、さらに鶏なども動物も描いています。そういった細かいところも見て楽しんでもらえると嬉しいです」

千葉さん「仕掛けのページです。鈴木さんが最後までピッタリ重なるのかと心配してくださったところですが、どうしても1カ所は仕掛けを入れたい、自分でバナナをむいてみるという疑似体験をしてほしいというのが、みんなの共通した思いでした。だから少し費用がかかってもこのページだけは仕掛けを入れようということでできたのがよかったですね。すごく簡易的な仕掛けではあるけれど、『むいた!』ということを表現するのが、作画、デザインとも苦労してもらった点ですが、子どもたちの反応を見るとものすごく食いつきのいいページなので、本当に入れてよかったと思います」

鈴木さん「資料ページは面白いですね。ひとつの作物が作られる背景、過程があって、リアリティを感じられる資料なので。絵本のストーリーも含めてですが、大人もためになる、学びの多い一冊だと思います」

福島「絵本のポイントのひとつは多様性です。バナナの圃場の植生の豊かさであったり、生産者のバナナの運び方などでその多様性を表現をしました」

このような制作者それぞれが語る見どころポイントを意識しながら読むと、また面白い発見があるかもしれません。ぜひお手にとっていただけたら嬉しいです。

絵本『バナナのらんとごん』のご購入はAPLA SHOPからどうぞ。